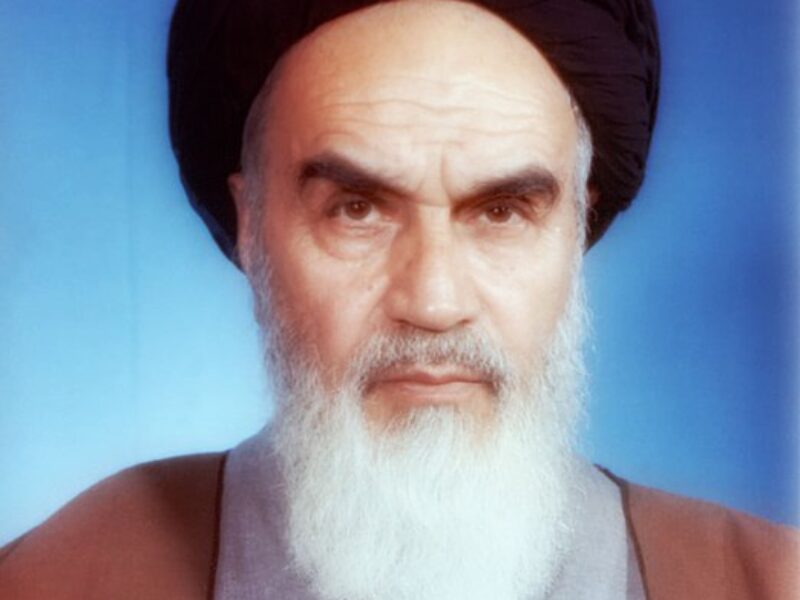

Setelah berputar-putar sekitar satu jam di atas kota Teheran, pesawat Boeing 747 Air France itu mendarat di Bandara Mehrabad, Iran. Penerbangan tak berjadwal selama lima jam dari Paris membawa pulang seorang ulama sepuh berusia 80 tahun, Ayatullah Rohullah Khomeini, nama yang kemudian lekat dengan simbol revolusi Islam paling fenomenal di abad 20.

Ia kembali ke negerinya setelah 15 tahun terusir namun tetap memberikan perlawanan terhadap penguasa tiran, Shah Reza Mohammad Pahlevi. Bukannya tanpa risiko, pesawat carteran itu bisa saja ditembak jatuh atau disabotase oleh antek Shah Reza yang kala itu masih berkuasa.

Namun sekitar 150 wartawan dari berbagai media massa dunia yang ikut mengantar sang Imam tak peduli dengan risiko penerbangan one way ticket itu. Bukan lantaran mereka siap mati syahid, masalahnya momen langka tersebut terlalu berharga untuk dilewatkan, terlebih bagi para pekerja jurnalistik yang haus menyajikan suguhan breaking news.

Akankah Khomeini, oposan yang oleh rezim penguasa tak pernah diperhitungkan itu, bisa selamat menginjakkan kembali kakinya di Iran, sebuah negeri yang tengah chaos akibat kebobrokan penguasa, pembunuhan massal serta aksi mogok yang melumpuhkan ekonomi.

Dan hari itu, Kamis 1 Februari 1979, di tengah bekapan udara musim dingin kota Teheran, orang tua berjubah dan sorban serba hitam itu benar-benar kembali ke tanah airnya dalam keadaan hidup.

Ia disambut kerumunan massa yang tercatat terbesar dalam sejarah manusia. Situasi itu berbeda dengan nasib dialami Benigno Aquino di Filipina. Setelah mengasingkan diri selama tiga tahun di Amerika Serikat pemimpin oposisi itu kembali ke tanah airnya pada 21 Agustus 1983.

Ia pulang untuk melawan diktator Ferdinand Marcos dalam pemilihan umum presiden mendatang. Namun itu adalah hari terakhir hidupnya, rententan peluru menyambar kepalanya sesaat turun dari pesawat. Ia tewas seketika di bandara internasional Manila yang kini diabadikan dengan namanya.

Lain halnya dengan Khomeini yang mendarat mulus di Mehrabad karena kepemimpinan di Iran sudah vacum setelah Shah Reza hengkang ke luar negeri. Lagi pula kepulangan Khomeini bukan untuk suatu pertempuran sengit yang mustahil ia menangkan.

Ia membawa perubahan radikal pemerintahan Iran dari semula sekuler dan kebarat-baratan menuju pemerintahan berbasis Islam Syiah.

Gaung revolusi kaum mullah itu menggema ke penjuru dunia, menjadi topik diskusi yang hangat termasuk di Indonesia. Pengenalan lebih jauh dengan idiologi Islam Syiah disusul terbitnya buku-buku terjemahan karya pemikir ternama Iran seperti Ali Syariati, Murtadha Muthahhari atau Yusuf Qardhawi di Mesir.

Saya masih ingat, memasang poster besar Imam Khomeini di dinding kamar kost saya saat kuliah di Yogyakarta, menggeser poster orang besar lainnya yang saya kagumi, Che Guevara dan Gandhi. Suksesi pemerintahan sebuah negara melalui peran ulama agaknya tak lazim, karena konotasi ulama hanya melulu ditafsirkan menyoal urusan agama.

Sementara urusan politik dan pemerintahan menjadi domain kalangan intelektual jebolan perguruan tinggi umum, bahkan kian bergengsi jika menyandang gelar S2 atau S3 dari universitas ternama di AS dan Eropa.

Di tahun 1939, Mohammad Natsir dalam Majalah Pandji Islam menulis ulama memang bukan pemimpin yang dipilih dengan ‘suara terbanyak’, bukan pula yang diangkat oleh persidangan kongres. Kedudukan mereka ada dalam hati rakyat yang mereka pimpin, dan fatwa seorang ulama akan dipatuhi sebagai keputusan yang sulit dibantah.

Natsir mungkin benar, namun suaranya hilang dalam retorika Soekarno, yang heroik. Bagi nasionalis sekuler itu, doktrin-doktrin agama tidak bisa menyelesaikan urusan negara yang kompleks, agama dalam konteks negara boleh ada hanya untuk urusan ritual alih-alih membuat kebijakan.

Tetapi begitulah pemerintahan yang bertumpu pada sekularisme, yang kata Yusuf Qardhawi, paham itu hanya cocok dengan konsep Tuhan ala Barat, yaitu Tuhan yang hanya menciptakan dunia dan membiarkan manusia mengaturnya sendiri.[]